「社会保険料ってこんなに高いの!?」

給与明細を見て、こんな感想を持った事がある人も多いのではないでしょうか?

実際、国民の社会保険料負担は年々増しています。社会保険料も税金みたいなものですから、引き上げするならもっと騒がれても良いと思うのですが、なぜか知らぬ間に上がっています。

というわけで今回はサラリーマンの社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)に絞って、過去からの改定推移を見ていきたいと思います。私たちの負担が上昇っぷりに驚愕するかもしれません。

「そりゃ、これでは手取り増えんわな・・・」

と思う人が大多数でしょう。

時間がない人は「【総括】社会保険料率合計の推移」のセクションだけチェックしてみて下さい!

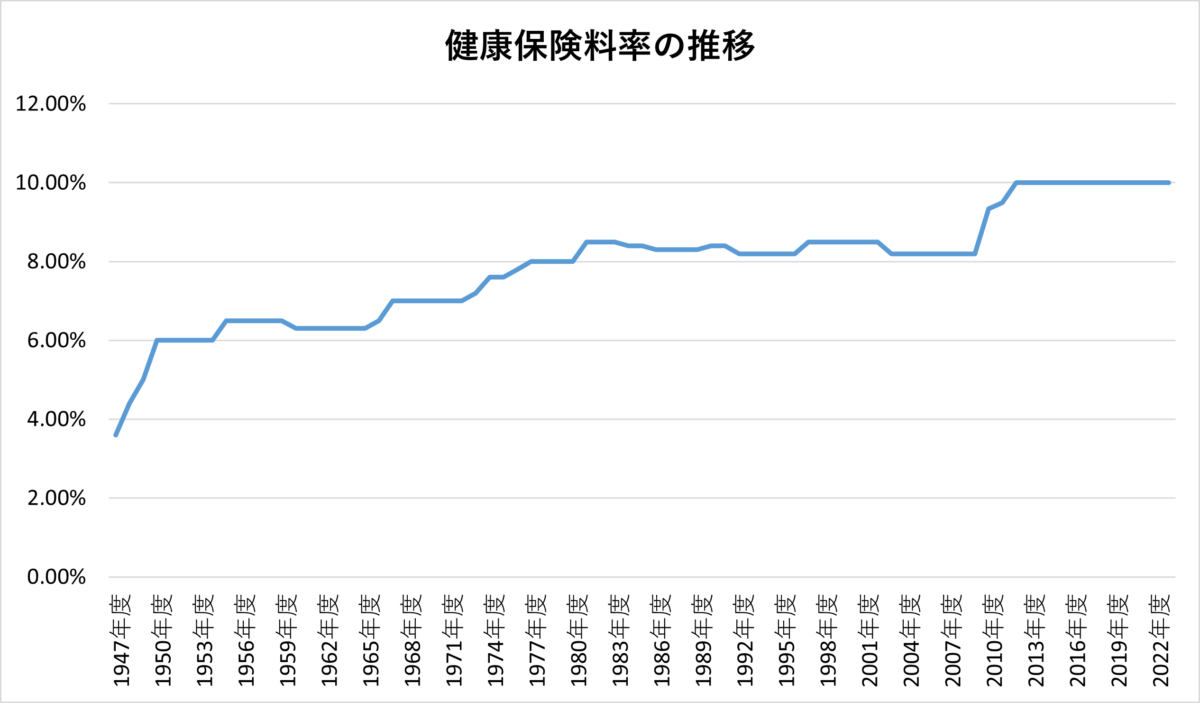

健康保険料率の改定推移

(出典:保険料率の変遷 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会)

健康保険料率はこんな感じの推移ですね。1947年は3.4%でしたが、1950年に6%にアップ。その後アップダウンも繰り返しながら、2012年に10%に到達。その後、いま現在の2023年まで10%がずっと続いています。

参考までに1947年以降で保険料率がアップダウンした年度だけをまとめた表を貼っておきます。

| 年度 | 健康保険料率 (会社負担及び従業員負担分の合計) |

|---|---|

| 1947年7月 (昭和22年7月) | 3.60% |

| 1948年8月 (昭和23年8月) | 4.00% |

| 1949年2月 (昭和24年2月) | 4.40% |

| 1949年9月 (昭和24年9月) | 5.00% |

| 1951年2月 (昭和26年2月) | 6.00% |

| 1955年7月 (昭和30年7月) | 6.50% |

| 1960年4月 (昭和35年4月) | 6.30% |

| 1966年度 (昭和41年5月) | 6.50% |

| 1967年9月 (昭和42年9月) | 7.00% |

| 1973年11月 (昭和48年11月) | 7.20% |

| 1974年12月 (昭和49年12月) | 7.60% |

| 1976年度 (昭和51年11月) | 7.80% |

| 1978年3月 (昭和53年3月) | 8.00% |

| 1981年3月 (昭和56年4月) | 8.50% |

| 1984年4月 (昭和59年4月) | 8.40% |

| 1986年4月 (昭和61年4月) | 8.30% |

| 1990年4月 (平成2年4月) | 8.40% |

| 1992年5月 (平成4年5月) | 8.20% |

| 1997年10月 (平成9年10月) | 8.50% |

| 2003年5月 (平成15年5月) | 8.20% |

| 2010年4月 (平成22年4月) | 9.34% |

| 2011年4月 (平成23年4月) | 9.50% |

| 2012年4月 (平成24年4月) ~ 2023年現在まで (令和5年) | 10.00% |

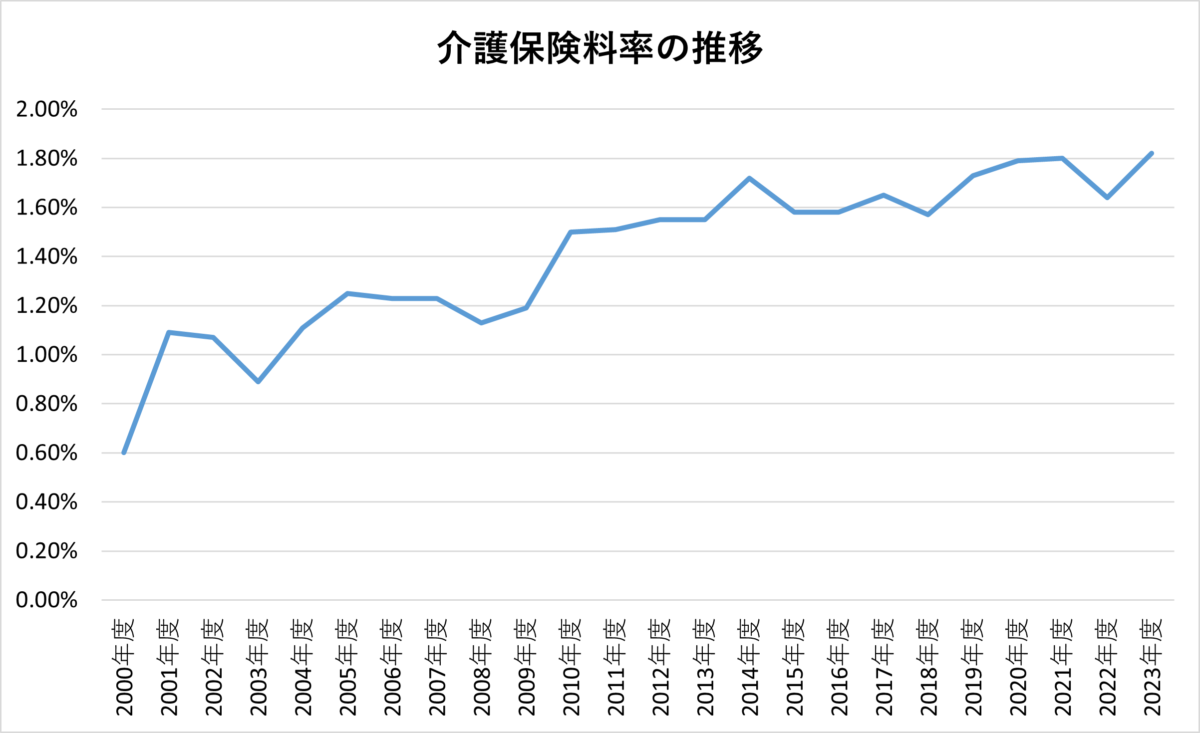

介護保険料率の改定推移

(出典:保険料率の変遷 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会)

介護保険制度は2000年に創設され、開始年度の料率は0.6%と少額でした。ただ、2001年2月には1.08%に引き上げられ、その後もアップダウンはあるものの概ね右肩上がりに料率が上がっており、2023年4月からは過去最高料率の1.82%となっています。

こちらも増減料率表載せておきます。

| 年度 | 介護保険料率 (会社負担及び従業員負担分の合計) |

|---|---|

| 2000年5月 (平成12年5月) | 0.60% |

| 2001年2月 (平成13年2月) | 1.08% |

| 2001年4月 (平成13年4月) | 1.09% |

| 2002年4月 (平成14年4月) | 1.07% |

| 2003年5月 (平成15年5月) | 0.89% |

| 2004年4月 (平成16年4月) | 1.11% |

| 2005年4月 (平成17年4月) | 1.25% |

| 2006年4月 (平成18年4月) | 1.23% |

| 2008年4月 (平成20年4月) | 1.13% |

| 2009年4月 (平成21年4月) | 1.19% |

| 2010年4月 (平成22年4月) | 1.50% |

| 2011年4月 (平成23年4月) | 1.51% |

| 2012年4月 (平成24年4月) | 1.55% |

| 2014年4月 (平成26年4月) | 1.72% |

| 2015年5月 (平成27年5月) | 1.58% |

| 2017年4月 (平成29年4月) | 1.65% |

| 2018年4月 (平成30年4月) | 1.57% |

| 2019年4月 (平成31年4月) | 1.73% |

| 2020年4月 (令和2年4月) | 1.79% |

| 2021年4月 (令和3年4月) | 1.80% |

| 2022年4月 (令和4年4月) | 1.64% |

| 2023年4月 (令和5年4月) | 1.82% |

厚生年金保険料率の改定推移

続いて厚生年金保険料率の推移です。こちらは、まずは数字の羅列で推移を見ていきます。

なお、以下の厚生年金の料率に関しては、厚生年金基金等は関係のない一般的な厚生年金の料率で、船員・坑内員・任意継続者以外の人の料率です。また、料率は被保険者と事業主分の合計です。被保険者本人が負担するのは以下の料率の1/2です。

| 料率改定時期 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1942年~2003年3月までは給与(標準報酬月額)のみに対する料率です。 | ||

| 1942年6月 (昭和17年6月) | 6.4% | ー |

| 1944年10月 (昭和19年10月) | 11.0% | 11.0% |

| 1947年9月 (昭和22年9月) | 9.4% | 6.8% |

| 1948年8月 (昭和23年8月) | 3.0% | 3.0% |

| 1960年5月 (昭和35年5月) | 3.5% | 3.0% |

| 1965年5月 (昭和40年5月) | 5.5% | 3.9% |

| 1969年11月 (昭和44年11月) | 6.2% | 4.6% |

| 1971年11月 (昭和46年11月) | 6.4% | 4.8% |

| 1973年11月 (昭和48年11月) | 7.6% | 5.8% |

| 1976年8月 (昭和51年8月) | 9.1% | 7.3% |

| 1980年10月 (昭和55年10月) | 10.6% | 8.9% |

| 1981年6月 (昭和56年6月) | 10.6% | 9.0% |

| 1982年6月 (昭和57年6月) | 10.6% | 9.1% |

| 1983年6月 (昭和58年6月) | 10.6% | 9.2% |

| 1984年6月 (昭和59年6月) | 10.6% | 9.3% |

| 1985年10月 (昭和60年10月) | 12.4% | 11.3% |

| 1986年10月 (昭和61年10月) | 12.4% | 11.45% |

| 1987年10月 (昭和62年10月) | 12.4% | 11.60% |

| 1988年10月 (昭和63年10月) | 12.4% | 11.75% |

| 1989年10月 (平成元年10月) | 12.4% | 11.90% |

| 1990年1月 (平成2年1月) | 14.3% | 13.80% |

| 1991年1月 (平成3年1月) | 14.5% | 14.15% |

| 1992年1月 (平成4年1月) | 14.5% | 14.30% |

| 1993年1月 (平成5年1月) | 14.5% | 14.45% |

| 1994年(平成6年)1月以降男女共通の料率を使用 | ||

| 1994年1月 (平成6年1月) | 14.5% | |

| 1994年11月 (平成6年11月) | 16.5% | |

| 1996年10月 (平成8年10月) | 17.35% | |

| 2003年4月以降は給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に対する料率です。 | ||

| 2003年4月 (平成15年4月) | 13.58% | |

| 2004年10月 (平成16年10月) | 13.934% | |

| 2005年9月 (平成17年9月) | 14.288% | |

| 2006年9月 (平成18年9月) | 14.642% | |

| 2007年9月 (平成19年9月) | 14.996% | |

| 2008年9月 (平成20年9月) | 15.350% | |

| 2009年9月 (平成21年9月) | 15.704% | |

| 2010年9月 (平成22年9月) | 16.058% | |

| 2011年9月 (平成23年9月) | 16.412% | |

| 2012年9月 (平成24年9月) | 16.766% | |

| 2013年9月 (平成25年9月) | 17.120% | |

| 2014年9月 (平成26年9月) | 17.474% | |

| 2015年9月 (平成27年9月) | 17.828% | |

| 2016年9月 (平成28年9月) | 18.182% | |

| 2017年9月 (平成29年9月) ~ 2023年(令和5年) 現在まで | 18.3%(これ以降は料率固定の予定) | |

(データ引用元:厚生年金保険料率と標準報酬月額等級の変遷表|日本年金機構)

まずパッと見て思うのは、1993年(平成5年)以前は、女性の保険料率の方が低かったことですね。少ない負担で男性と同じ年金を貰えていたという事ですが、長い時間をかけて料率を徐々に上げていき1994年からは男女共通の料率となりました。

また、それまで17.35%だった料率が2003年(平成15年)に13.58%に下がっているのも気になりますね。これは”総報酬制”の導入により「賞与・ボーナス」にも保険料がかかるようになったため、月収ベースの標準報酬月額にかかる料率を引き下げても制度全体の収入を維持できるようになったからです。

それまでは、月収を下げる代わりに社会保険料のかからない賞与を多めに支給することで、実質的に社会保険料を節約するという手法が流行していたのですが総報酬制の導入でそのような手法は通用しなくなりました。

以下は男性の場合の料率の推移をグラフに表したものです。

-1200x843.png)

こちらも凸凹はありますが、基本的には料率は右肩上がりとなっていますね。

なお、2004年10月(平成16年10月)から”上限を固定しての年金保険料引上げ”が実施されました。

これにより、料率は毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に2017年9月(平成29年9月)以降は18.3%で原則として固定化されています(参考:厚生年金保険料率の引上げが終了します |厚生労働省)。

一応、もう7年くらいは厚生年金保険料率は固定されていますが、報道では何かと現役世代の負担増の話が絶えませんね。

- 被用者保険の更なる適用拡大

- 保険料拠出期間の延長

- 受給開始年齢の繰り下げ

などなど。令和6年に公的年金の財政検証が行われますので、その段階で今のままでは厳しい!という事になれば何らかの負担増となってしまうかもしれません。ちなみに直近の令和元年財政検証の結果は下記よりどうぞ。

⇒ 2019(令和元)年財政検証結果 | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省

【総括】社会保険料率合計の推移

最後に総括として、社会保険料率の推移を見ておきましょう。1950年度から基本的には5年刻みで見ていきます!

| 年度 | 健康保険料率 (協会けんぽの平均) | 介護保険料率 | 厚生年金保険料 (1種) | 合計料率 (括弧書きは従業員負担分) |

|---|---|---|---|---|

| 1950年度 | 5.00% | 0% | 3.00% | 8.00% (4.00%) |

| 1955年度 | 6.00% | 0% | 3.00% | 9.00% (4.50%) |

| 1960年度 | 6.30% | 0% | 3.50% | 9.80% (4.90%) |

| 1965年度 | 6.30% | 0% | 5.50% | 11.80% (5.90%) |

| 1970年度 | 7.00% | 0% | 6.20% | 13.20% (6.60%) |

| 1975年度 | 7.60% | 0% | 7.60% | 15.20% (7.60%) |

| 1980年度 | 8.00% | 0% | 9.10% | 17.10% (8.55%) |

| 1985年度 | 8.40% | 0% | 10.60% | 19.00% (9.50%) |

| 1990年度 | 8.40% | 0% | 14.30% | 22.70% (11.35%) |

| 1995年度 | 8.20% | 0% | 16.50% | 24.70% (12.35%) |

| 2000年度 | 8.50% | 0.60% | 17.35% | 26.45% (13.23%) |

| 2005年度 | 8.20% | 1.25% | 14.29% | 23.74% (11.87%) |

| 2010年度 | 9.34% | 1.50% | 16.06% | 26.90% (13.45%) |

| 2015年度 | 10.00% | 1.58% | 17.83% | 29.41% (14.70%) |

| 2020年度 | 10.00% | 1.79% | 18.30% | 30.09% (15.05%) |

| 2021年度 | 10.00% | 1.80% | 18.30% | 30.10% (15.05%) |

| 2022年度 | 10.00% | 1.64% | 18.30% | 29.94% (14.97%) |

| 2023年度 | 10.00% | 1.82% | 18.30% | 30.12% (15.06%) |

厳密に言えば、雇用保険料率・労災保険料率・子供/子育て拠出金率も表に含めなければならないのですが、いずれも率的にはそこまで高くありませんし、労災保険料と子供子育て拠出金は事業主負担のみなので割愛しています。

2023年(令和5年)でいえば、給与額面(標準報酬月額)の約15.06%が従業員給与の社会保険料として徴収されている事になります。年収500万円の人だと約75.3万円は社会保険料として消えているということですね。

1950年なら年収500万円でも社会保険料の負担は、たったの20万円(500万円✕4%)だったというのに・・・。

上記のデータをグラフ化したものがこちら。

-5年毎-1200x765.png)

近年ではやはり年金保険料率の引き上げがインパクトありますね。

いずれの保険も我々もメリットを享受できる制度ですけど、やはり昔の人の負担率と比べるとかなり負担感が増しています。